そろそろシーズンも始まるので、各バンドのVSWRを測って微調整、、、。

|

| 最新のエレメント長 |

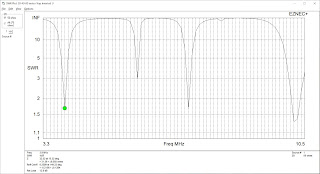

EZNECに実測データを入れてVSWRを表示させてみると、下の様にVSWR最小値の周波数が少し高く出ています。

|

| EZNECのVSWR |

下はnanoVMAでシャックから測定した実測値で、5Mhz近辺に変なディップがあることは同じですが、VSWR最小値の周波数はかなり違うところにあります。

|

| nanoVNAでのVSWR実測値 |

で、今回は、半波長ダイポールの一般的な電圧・電流分布の図を見ていて、「ひょっとして、7Mhzのエレメントの短縮率を小さくすれば(エレメントの長さを1/4波長に近づければ)、電圧最大値になるエレメント端のトラップの頭と尻との電位差は小さくなるのでは」と7Mhzのエレメントを少し(1.1m程)伸ばしてみました。トラップのCを少し小さくして、チューニングは取れていますが、どうなるのか? 暫くは様子見。(ダメだったら、もっと長くしてフルサイズに近い値にして、トラップを小さくすることを考える必要があるかも、Lは80mに影響があるので、このLで出来るだけCを刻んでゆくか、、、)

|

| 40m |

|

| 30m |

|

| 80m |